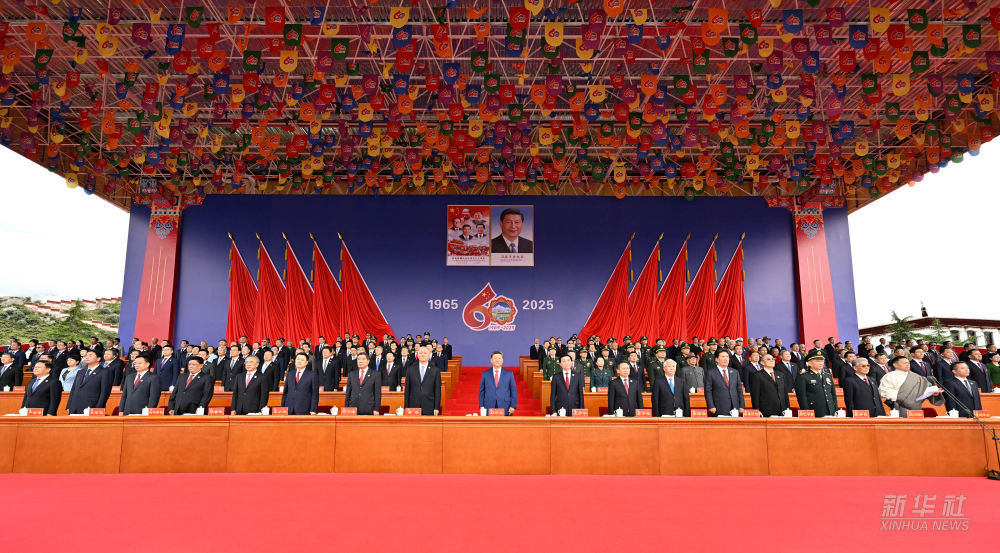

【编者按】8月18-19日,中国农学会棉花分会2023年年会在湖南省长沙市召开。来自全国科研、教学、生产和企业等单位的代表430余人参加本次会议,共同交流探讨棉花科研领域新进展、新成果、新技术,推动棉花产业高质量发展。现将柏连阳院士、李付广研究员、张献龙教授、马峙英教授、李雪源研究员五位专家关于棉花科学研究领域的观点整理如下,供参考。

.jpg)

柏连阳(中国工程院院士、中国农学会理事):农田恶性杂草发生与防治对策

柏连阳院士分析了棉田杂草的发生特点、抗药性监测、抗药机理以及防控技术等内容,重点解析了棉田稗草、牛筋草、反枝苋的抗药机理,同时对棉田杂草防控技术提出了合理性建议,合理选药、科学用药,并对直播棉田控草模式、移栽棉田控草模式下的棉田杂草防控进行了详细解析,构建以化学除草为核心,地膜覆盖除草、土壤消毒控草、智能机械除草等为辅助,农机农艺高度融合的棉田杂草综合防控技术体系,是推进棉花生产全程机械化、智能化发展的重要保障。

:.jpg)

李付广(中国农学会棉花分会主任委员):棉花生物育种:从1.0到4.0的发展现状、实践与思考

我国棉花生物育种经历了驯化育种、常规育种、分子育种时代,发展到现在以多基因聚合、基因编辑、生物合成等多种技术手段为基础的智能育种时代。基于本团队棉花高效遗传转化技术体系、棉花基因组研究、合成生物学研究等技术支撑,打破了传统方法“品种限制”的局限性,推动了重要性状基因的挖掘和应用,创制了国际首例粉红色纤维转基因棉花种质,提出了棉酚广谱抑制冠状病毒的理论模型,为棉花生物育种提供了思路和实践。通过高质量基因组和泛基因组的研究,解析优异性状形成的遗传基础和演化特征;通过鉴定核心种质的基因型,解决我国现有棉花品种的优异种质资源的发掘利用、新种质创制工作相对滞后的问题;通过建立分子模块设计育种创新体系,打破棉花产量、品质、抗性等性状间的负相关,实现早熟、高产、优质、多抗性状之间的协同改良;通过左旋棉酚、无腺体、高油酸等棉花新种质创制,拓展棉花在生物医药、棉籽油、彩棉等方面的应用,使棉花产品将更加丰富。

:.jpg)

张献龙(中国农学会棉花分会名誉主任委员):棉花耐高温育种的理论与实践

随着全球气候变暖,高温天气频发,对作物生产危害严重,尤其是夏季作物常因高温减产。棉花是受高温危害严重的作物,高温年份造成干花干蕾现象,减产10%,严重者减产50%,但高温减产原因不明。近20年来,华中农业大学棉花团队就这一问题,对高温的表型鉴定技术进行研究,建立了高通量快速确定高温下花粉不育和花药不开裂的表型鉴定技术。通过阿拉尔、库尔勒、武汉多地多年的耐高温筛选,获得极端耐高温材料和敏高温材料,研究了高温造成不育的生物学机制,并定位到耐高温基因,其中HRK1和CK1是高温极度敏感的基因,高温来临时提前表达,影响减数分裂,造成四分体不正常,而耐高温材料这两个基因在后期才能表达,即高温下HRK1和CK1的提前表达是造成雄性不育的重要原因。高温下,花药甲基化发生变化,改变了基因表达模式,造成花药、花粉发育过程中生理变化,花粉壁不能正常形成,从而引起败育。据此,团队开发出高温响应基因的标记组合,应用于育种,保证受选材料达到耐高温要求,进而培育出耐高温品种。

:.jpg)

马峙英(中国农学会棉花分会名誉主任委员):早熟高产优质适于机械化棉花品种创新及应用

选育适合机械化种植和机采新品种及配套技术是棉花生产上的重大需求,选育株型紧凑、耐密抗倒、早熟性好,并与产量、品质、抗性协同提升的新品种是棉花育种的重大难题。通过改变品种个体、群体选育策略,首创“两改两增四选择”早熟耐密抗倒适于机械化的品种选育技术,创制了优异育种亲本材料,这一研究成果促进了棉花产业的科技进步,提高了行业竞争力。

:.jpg)

李雪源(中国农学会棉花分会副主任委员):国审棉花品种源棉8号的选育及产业化应用

创新育种技术方法,改良、改善棉花品种优良性状遗传潜力,克服性状负相关,实现早熟、优质、抗病虫、高产稳产、适宜采收等优良性状的协同改良,选育满足棉花产业对品种特定性状需求的棉花品种并实现良种产业化,是棉花品种选育重要方向目标。以结构设计育种为切入点,开展棉花品种遗传组成结构、器官性状结构的改良选择和结构功能分析研究,选育出遗传背景和重要性状显著变化的突破性棉花品种源棉8号,2022年高产创建,单株成铃7.92个,单铃重7.19克,源棉8号创造亩产籽棉747.8公斤高产纪录,为棉花种业、产业发展提供关键核心技术支撑。