【编者按】8月25日,中国农学会葡萄分会第二届葡萄遗传育种学术研讨会在山东青岛召开。本次会议以“做强葡萄遗传育种研究 助推葡萄产业持续发展”为主题,来自国内50余家高校、科研院所和企业的180余名代表参加了本次会议,围绕葡萄基因挖掘利用、砧木资源评价、遗传育种进展等进行深入交流与分享。现将孙峰、韩斌、刘俊三位专家观点整理如下,供参考。

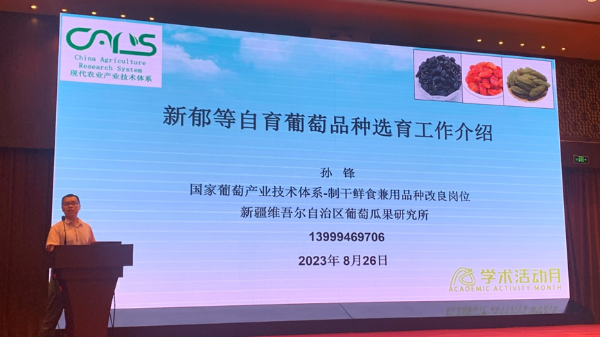

孙锋(中国农学会葡萄分会委员):新疆制干鲜食兼用葡萄育种现状

新疆现有的制干鲜食兼用品种主要有无核白、长粒无核白、无核白鸡心、波尔莱特、无核紫、紫甜无核等,主要以中晚熟品种为主。在品种方面,早熟优质大粒无核品种、制干鲜食表现同样优异的无核品种缺乏。在科研攻关方面,国内从事制干鲜食兼用品种选育的工作单位和科研人员较少,育种工作开展相对滞后,葡萄新品种示范推广机制不健全。在应用转化方面,缺乏相关林果部门的重视和协助,葡萄新品种知识产权保护难度大,成果转化难以落实。面向未来,一要沿着早熟、无核、优质、大粒、特异果形、较耐贮运、耐粗放管理的主要育种方向,以制干鲜食兼用葡萄品种引进、选育、新品种示范推广为主线,加大资源评价和品种选育力度,培育出更多性状优异的新品种;二要重视育种材料的储备,将传统的育种方法与现代生物技术相结合,缩短葡萄育种周期,建立完善的试验示范机制,加快新品种的推广。

韩斌(河北省农林科学院昌黎果树研究所研究员):我国葡萄产业中砧木的主要问题与建议

优良砧木品种是葡萄产业高质量发展的“芯片”,可提高葡萄抗性、提升品质和效益。目前我国葡萄产业严重依赖国外砧木,缺乏对特异优良砧木资源的系统收集、鉴定和利用,对不同生态区、不同砧木、不同栽培品种的三元组合优选的深入研究不足,葡萄砧木育种技术亟待创新。为培育拥有我国自主知识产权的多抗优良砧木品种,应尽快解决这一长期制约葡萄产业高质量发展的“卡脖子”技术难题,加强葡萄砧木资源的收集、保存、鉴定和利用,建立葡萄砧木高效精准育种技术体系,加速育种技术创新。根据我国葡萄栽培产区对砧木的不同需求,加速建立葡萄主栽品种嫁接不同砧木的砧穗栽培试验区,开展以不同生态区/不同砧木/栽培品种为核心的葡萄三元组合,对葡萄品质、产量、抗逆性及适宜的栽培模式进行研究。

刘俊(中国农学会葡萄分会主任委员):葡萄种质资源总体概况

葡萄栽培历史悠久,栽培和酿酒历史在五千至七千年之间。葡萄种质资源丰富,全世界葡萄品种15000多个,有资料记载的品种达8000多个,生产上常用的有100多个。中国葡萄资源丰富,建有吉林左家山、郑州、太谷3个国家葡萄种质资源圃,组织了3次种质资源普查与评价、收集工作,先后4次从国外引入良种,丰富了葡萄种质资源,目前,共保存有葡萄种质资源达3600余份。

建国以来,广大科技工作者和民间育种者,按照大穗、大粒、无核、浓香、颜色鲜艳、耐储运、抗寒、抗病、抗虫、绿色安全和高糖、高酸等特征为育种目标,先后育成包括鲜食、加工、制汁、制干、砧木等具有自主知识产权新品种421个,为我国葡萄产业快速发展提供了品种支撑。