“千村示范、万村整治”工程是习近平总书记在浙江工作时亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项重大决策,为加强农村人居环境整治、全面推进乡村振兴、建设美丽中国探索出一条科学路径。为深入学习“千万工程”发展经验,全面了解乡村建设、感受乡村新貌,今年1月下旬,中国农学会与上海交通大学联合组织 “千万工程与乡村振兴”调研实践团,踏足海南省三亚市吉阳区、崖州区、天涯区和育才生态区的5个典型乡村和1个南繁基地。这次调研实践活动既是中国农学会“青年学子进乡村进社区”活动,也是上海交通大学《现代农业理论与实践》课程的延伸实践,旨在贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于“三农”工作重要论述,学习和宣传“千万工程”蕴含的发展经验、工作方法和推进机制,引导年轻学子认识、关注、投身“三农”。此次活动由中国农学会都市农业与休闲农业分会主任委员周培发起,中国农学会和上海交通大学联合举办,并得到三亚市农业农村局、三亚市乡村振兴局以及陕西逸达工贸有限公司的支持。中国农学会副秘书长莫广刚、北京农学院原院长王有年以及三亚市农业农村局副局长何丽萍、中国农学会学术交流处处长刘荣志、上海交通大学农业与生物学院团委书记吕俊瑶、上海交通大学陆伯勋食品安全中心主任岳进等参与活动。调研实践团由上海交通大学新农村发展研究院党支部书记曹正伟带队,并通过全国公开招募并遴选,21名来自9所高校的优秀大学生参加。

调研实践团通过调研三亚市典型乡村发展情况,学深学透“千万工程”经验所取得的实质性成果,深刻理解学习运用“千万工程”的重大意义,把书本知识和社会实践有机结合起来,为加快城乡融合发展、全面推进乡村振兴贡献青春力量。

旧貌焕新颜,环境整治生态谱新篇

从名不见经传,到“网红打卡胜地”,从曾经的“脏、乱、差、穷、散”,到如今的共建共治共享的乡村振兴“三亚样本”,实践团成员走进大茅村,探访生态环境整治之路。

如果说曾经的大茅村除了碧绿无垠、茅草丛生的大茅山之外一无所有,那么如今的大茅村,则是青山绿水环绕其间的人间天堂,经过9年的发展,大茅村在光景的变迁中奏响了一曲乡村振兴的新“乐章”。大茅村采取了一系列有力举措实现生态宜居,调研实践团就此展开了深入调研。同学们不仅看到了整齐划一的房屋风格,还了解到大茅村在污水治理方面大量投资,修建水库、治理河道,使河道两旁绿树成荫;打造无水泥生态长廊、实现秸秆还田,让环保美丽乡村迈入“快车道”,焕发新生。如诗如画的美丽乡村让同学们不停驻足感叹。

图片1

大茅远洋生态村采用“村集体+企业”和“农户+企业”的模式,将乡村文旅综合体、休闲采摘果园、生态绿道、田园风光、湿地等人文自然景观串珠成链,实现“农业+”多产业融合运作。经大茅村党委书记、村委会主任高正才的介绍,同学们看到了在党的领导以及全体村民共同努力下,大茅村从整治人居环境入手,实现了“小乡村大变化”,成为产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村,让农村的绿水青山真正变成了农民的“金山银山”。

图片2

昔日的“脏乱差”蜕变为“白净美”,环境变了,生态好了,产业兴了,钱包鼓了,村民笑了。今日的大茅村,是国家森林乡村、海南省卫生村、全国乡村治理示范村,调研实践团在采访调查的过程中切身实地感受到由乡村人居环境整治入手给乡村带来的实实在在变化。

“小美”庭院点亮“大美”村居

得益于优美自然资源风光,水蛟村特色庭院经济焕发生机。为探索农旅融合创新模式,调研实践团来到海南省三亚市天涯区水蛟村,寻找其“围绕方寸地,打造致富园”的发展奥秘。

图片3

古色古香的木制桌椅,溪水潺潺旁,虫鸣鸟啼处......这是水蛟村返乡创业青年浦文星非常满意的作品,这个由自家庭院改造的田园禅意咖啡馆成为游客们的打卡胜地。调研实践团看到了乡村发展的新活力,深感返乡创业的力量。水蛟村这样的地方并非独此一家,这个具有浓厚民族风情的黎族村落诞生了极具特色的休闲农业产业---庭院经济。

图片4

调研实践团跟随水蛟村党委书记董国效的脚步,对村里发展的庭院经济包括休闲吧、咖啡馆、民宿、黎陶手工体验坊等展开调研。同学们了解到,在党的政策激励和村党委的带领示范下,村民们纷纷对房前屋后的空闲土地进行改造利用,打造一庭一景,发展庭院经济,这不仅改善了人居环境,亦给村民增加了就业机会,开辟了创收方式。

图片5

现如今水蛟村庭院经济的发展如火如荼,相关政策和激励逐渐到位,目前已有93家村民加入庭院经济协会,在水蛟庭院经济协会副会长浦文星的带动下,越来越多年轻人选择返乡创业,线上预订评价网站、“信用+”等新模式不断丰富,为村庄发展注入了鲜活力量。

聚焦热带特色农区科学种养技术,探索产业振兴推进之路

产业振兴是乡村振兴的重中之重,三亚市村民利用地理气候优势,发展了地区特色产业模式。为深入探究三亚市特色产业发展模式,调研实践团一行走进了崖州区长山村。

近年来,长山村大力招商引资,创建现代农业产业示范园,引进当地头部企业三亚仕泓农业科技有限公司,积极兴建一体化的创新农业科技产业项目,包括虾青素蛋鸡养殖、冷藏保鲜冷链和农业废弃物综合利用等。公司总经理隋仕礼表示,公司利用蛋鸡养殖和鸡粪有机肥的种养循环模式,将实现资源的高效可持续利用。在长山村党委书记黎振攀的介绍下,调研实践团调研了长山村“公司+农户+村集体”的合作模式,对村委以入股形式进行合作,通过租金、分红和务工等方式增加居民收入进行了深入交流。

图片6

三亚莲雾,素有“树上矿泉水”的美称,常年一货难求,多数来自北方的调研实践团成员对这陌生果品感到新奇。通过深入的调研了解到,病虫害和长途运输是导致莲雾损害率较高的重要原因,严重影响品质,制约着产业发展。三亚南鹿实业股份有限公司产品经理马亚龙表示,通过实施精准的病虫害防治、严格的产品质量分级和合理的物流仓储等技术,有效解决了影响莲雾品质的技术瓶颈,推动了莲雾产业发展,实现稳产增收。

图片7

来到豇豆“防虫网+”病虫绿色防控示范区,调研实践团成员发现了睡在“纱帐里的豇豆”。在琼崖农业生产经营部生产基地负责人袁廷庆的介绍下,调研实践团调研了示范区内装备的包括防虫网阻隔、优势天敌应用和高效低毒药剂应用等一些配套技术。同学们了解到,示范区害虫种群数量同比减少75%左右,化学农药减量30%以上,农残检测合格98%以上,亩增收益4000元以上,这切实促进豇豆产业发展,守护百姓餐桌安全。

图片8

长山村一行,调研实践团目睹了“公司+农户+村集体”的合作模式、主打优质优价的莲雾产业以及拥有黑科技的“防虫网+”示范区,长山村村委在党的政策扶持和全体村民的共同努力下,找准乡村振兴发力点,实现以产业振兴推进乡村全面振兴,奏响乡村振兴“科技曲”。

科技创新助力自给自足,牢牢端起中国人的饭碗

习近平总书记指出,中国人的饭碗要牢牢端在自己手中,就必须把种子牢牢攥在自己手里。调研实践团一行深入崖州湾南繁基地和育才生态区那受村榴莲基地调研,旨在继承和发扬老一辈农业科研工作者为国奉献的崇高品质,确保种业科技自主发展,维护国家粮食安全。

图片9

“民以食为天,农以种为先”,崖州湾南繁基地有关负责同志向调研实践团介绍,贯彻习近平总书记的重要指示精神,在粮食安全这个问题上不能有丝毫麻痹大意,面对关键核心技术原创不足、重大产品迭代升级滞后等问题,基地扛起“生物育种前沿理论和关键技术突破、核心种源创制及大规模鉴定、重大品种精准设计与培育”的三大使命,在水稻、玉米、大豆、生猪等十多个领域集聚了一批院士和高级科学家,付出十年磨一剑的努力,致力突破种质资源的“卡脖子”关键核心技术,续写中国种业科技新篇章。调研实践团成员为科学家奋斗精神而感动,愿为国家粮食安全贡献青春力量。

调研实践团还来到那受村榴莲基地,同学们不仅被“半乡山色半乡水”的那受美景折服,还深深被这片融合尖端农业科技的榴莲基地所吸引。同学们了解到,榴莲基地采用“1、2、3+”即1株榴莲、2株香蕉、3株槟榔+70株凤梨的种植模式,减少了榴莲前4年无收入的压力,带动广大农户提高种植积极性。借助得天独厚的地理优势,精心培育的三亚榴莲口感更加软糯香甜。目前,该基地已经形成了科学的智慧农业标准,建立了完善的产品质量管理体系,努力打造规模化、标准化、智能化、精准化的三亚榴莲。

无论是聚焦“三大使命”的崖州湾南繁基地,还是承载“国产榴莲自由梦想”的那受村,在调研实践团面前栩栩如生地展示了前沿科技创新的生动画面。在这片被最新农业科技拥抱的土地上,不仅打造了种业创新高地,还培育出超越国外品种的“中国榴莲”。这不仅是农业科技进步的胜利,也是乡村振兴的成功案例。

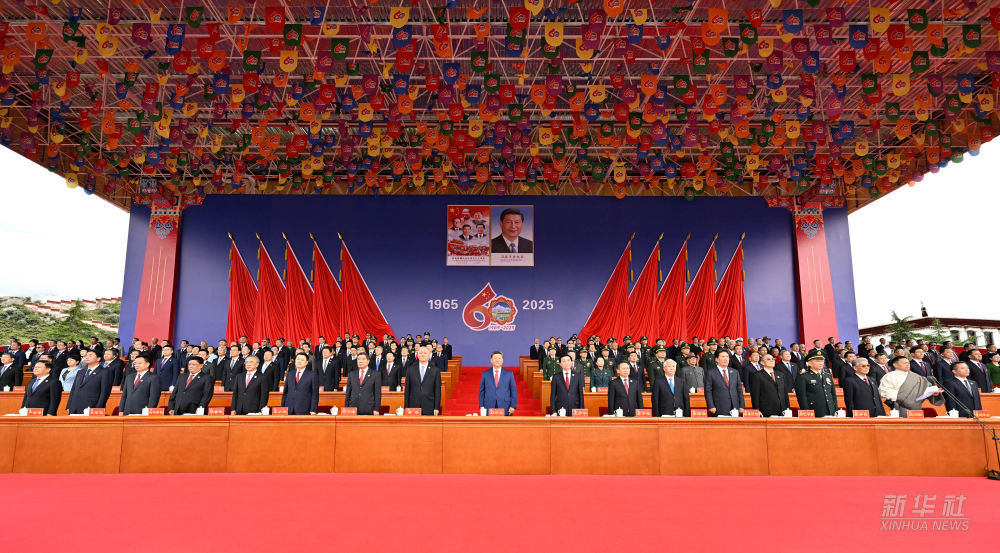

调研实践团座谈会

期间举行了“千万工程与乡村振兴”调研实践团座谈会,中国农学会、三亚市农业农村局、陕西逸达工贸有限公司有关负责同志以及都市农业领域专家学者出席,调研实践团全体成员参加,由都市农业重点实验室副主任曹正伟主持。调研实践团团长张霞介绍调研团及活动基本情况后,成员们分享了参加调研的心得体会。

图片11

莫广刚介绍,“千万工程”实施20年,成效显著,影响非凡,至今历久弥新,其中蕴含的战略思维、创新理念、科学方法、务实作风与原则立场,正发展成为新时代全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的科学指引和重要遵循。他强调学校教育的根本是立德树人,殷切希望青年学子汲取“千万工程”的养分,沐浴乡村全面振兴的阳光,把专业学好、把本领增强,努力成为德才兼备的高素质人才。

图片12

周培介绍,在全面学习运用“千万工程”背景下,本次活动搭建了跨学校跨专业的交流学习平台,是“理论结合实践,思政结合专业”的生动诠释,带领广大青年学子走进乡村、走进新型农业经营主体,真正做到实践育人,从实践中学习,从实践中感悟。

图片13

年轻一代的力量决定着国家的强大,而乡村振兴战略的成功离不开青年学生接续的努力。怀揣着为三农服务、建设农业强国的理想,青年学子共同奋斗、共同努力,共同见证“千万工程”的奇迹和全面推进乡村振兴的伟大征程。这次活动,不仅是对“千万工程”的实地考察,而且是青年学子们的心灵洗礼和思想升华。从环境整治到庭院经济,从科技种养到产业振兴,每一个点滴都是对乡村振兴伟大事业的诠释。这不仅是经济的振兴,更是心灵的触动;不仅是技术的交流,更是文化的传承。不同专业背景青年学子,共同憧憬“向下扎根、向上生长”的愿望,以实际行动投身乡村全面振兴,为中国梦增添一抹璀璨的色彩。调研实践活动不仅关于农业,更是一次关于未来与希望的心灵之旅。

(中国农学会都市农业与休闲农业分会、中国农学会学术交流处供稿)