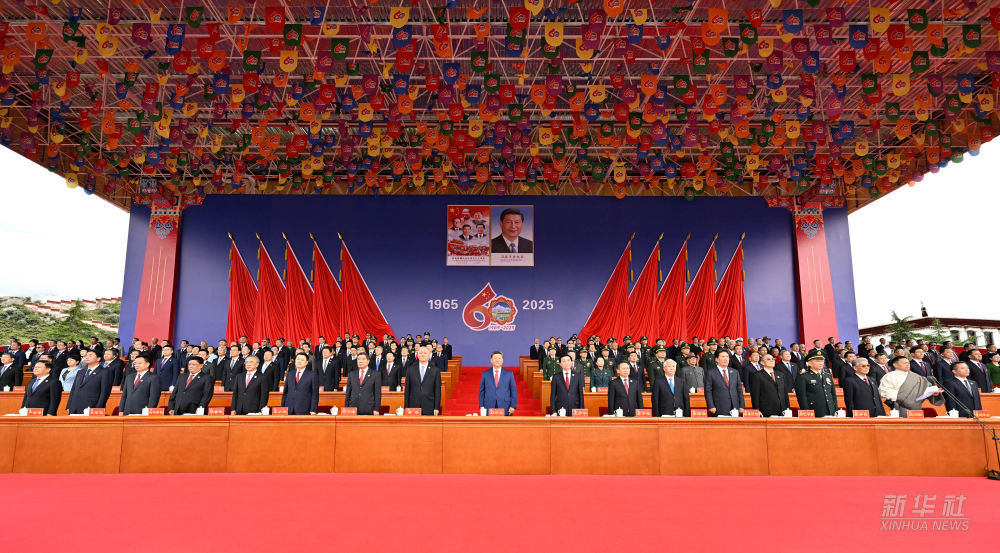

在6月5日世界环境日到来之际,中国科协生态环境产学联合体(以下简称联合体)在京发布“2020年度中国生态环境十大科技进展”。经我会推荐,中科院土壤所骆永明研究员团队的“发现食用蔬菜和作物吸收微塑料的通道与机制”与中国农科院农业资源与农业区划所刘宏斌研究员团队的“流域农业面源污染分区协同防控关键技术”2项科技成果同时入选,标志着农业资源环境领域的知识和技术创新为中国生态环境领域的科技进步作出积极贡献。

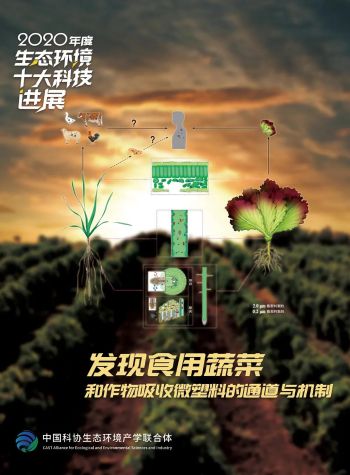

(图片来源:中国科协生态环境产学联合体)

“发现食用蔬菜和作物吸收微塑料的通道与机制”首次报道并证实了蔬菜和作物对亚微米级甚至微米级塑料颗粒的吸收、传输及分布,揭示了植物吸收微塑料的侧根缝隙通道与机制。这项重要研究进展打破了科学家对微塑料颗粒不可能进入蔬菜和农作物的传统认识,为探索高等植物对微塑料吸收和积累机制、食物链传递和人体健康风险提供了科学依据,为陆地微塑料研究打开了一扇新的大门。

(图片来源:中国科协生态环境产学联合体)

“流域农业面源污染分区协同防控关键技术”针对富营养化湖泊集中、面源污染突出的云贵高原、南方丘陵山区和南方平原水网区,历经20余年实践,取得3方面创新,即: 创建了流域农业面源污染监测方法和防控理论;突破了污染治理与资源利用结合的关键技术;创新了大理模式、兴山模式和宜兴模式等农业面源污染防控技术模式并制定了3项农业行业标准。2013年以来,农业农村部先后举行了6场全国现场观摩会,将大理、兴山和宜兴模式推广应用到云贵高原、南方丘陵山区和南方平原水网区118个国家面源污染治理项目县。该成果已列入国家面源污染防治规划。

2020年度生态环境十大科技进展由两院院士和联合体成员单位推荐,经15位院士专家组成评委会评议产生,今年是连续第二年开展。入选2020年度进展的内容涉及碳达峰碳中和、大气污染防治、水环境保护、绿色GEP核算方法、新冠病毒监测等生态环境领域的热点问题,反映了我国生态环境科技领域前沿发展动态,在引领生态环境领域技术创新,鼓励生态环境科学研究,营造社会创新氛围,提高公众环保意识方面影响深远、意义重大。