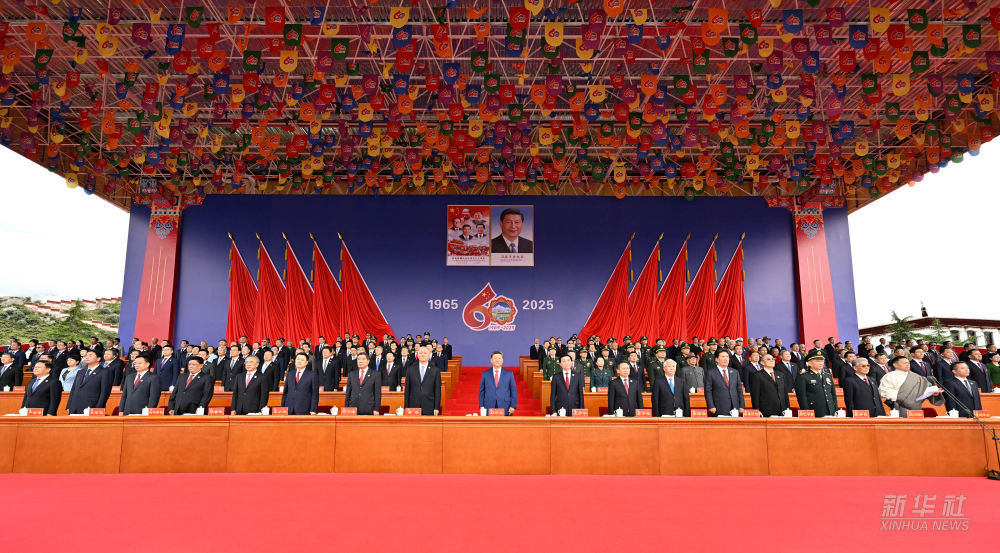

12月6日,我会在南京成功举办2023中国农业农村科技发展论坛暨中国现代农业发展论坛,农业农村部党组成员、中国农业科学院院长、中国农学会原副会长吴孔明出席论坛并讲话。论坛期间,以中国农业科学院名义发布了《2023中国农业科学重大进展》《2023中国农业科技论文与专利全球竞争力分析》《2023全球农业研究热点前沿》《2023中国涉农企业创新报告》等4份专项报告,以我会名义发布了《2023中国农业农村重大新技术新产品新装备》,论坛同时设置了院士报告与高端对话、农业农村部共建高校交流和大豆育种青年报告等专题活动。

吴孔明指出,全面贯彻落实党的二十大精神,必须锚定加快建设农业强国目标,坚持“四个面向”,强化基础研究、技术研发、集成配套和成果推广应用全链条部署,推动体系、项目、人才、资金一体化配置,以高水平农业农村科技自立自强支撑粮食和重要农产品稳定安全供给、乡村全面振兴和农业高质量发展。要强化关键核心技术攻关引领,力争在核心种源等领域,加快形成一批具有自主知识产权的核心技术产品;要坚持以市场现实需求为导向,强化基层农技推广体系队伍,建设好、运行好各级各类协同创新和产业支撑平台;要着力提升创新体系整体效能,解决农业科技各自为战、重复、转化率低等问题;要聚焦平台建设和人才培养,推动构建农业领域各级实验室、观测实验站和试验基地平台体系;要不断激发创新活力,深入推进人才、成果等分类评价,建立“激励有效、约束有力”的制度体系。

.jpg)

我会副会长兼秘书长胡义萍在发布《2023中国农业农村重大新技术新产品新装备》时指出,为畅通产学研用对接渠道,创新引领农业农村科技发展,本着符合“四个面向”要求、对产业发展有较强助推作用、技术创新突出、对科技进步有较大影响的工作思路,连续6年组织开展中国农业农村重大科技新成果遴选工作。本次共遴选出31项新成果,其中新技术10项、新产品11个、新装备10件,这些新成果特点鲜明,有的助力农产品稳产保供,保障国家粮食安全,有的适应人民高品质美好生活需要,有的满足在吃饱的基础上吃得好吃得健康,有的突出农业绿色发展。新成果将不断被转化成生产效能,成为助力乡村全面振兴、支撑农业农村现代化的重要引擎。

院士报告与高端对话以“大食物观与粮食安全”为主题,邀请中国农学会副会长、中国农业科学院研究员万建民,南京农业大学教授盖钧镒,中国农学会常务理事、浙江大学教授喻景权和江南大学教授陈坚等4位院士分别围绕“种业科技突破”“大豆产能提升”“设施园艺发展”“未来食品挑战”作了专题报告。万建民在《种业科技突破 护航食物安全——IT驱动的生物育种发展》的报告中指出,我国良种对增产的贡献率是45%,但在发达国家达到60%以上。发展生物育种科技是确保粮食安全的重要手段,要加快生物育种原始突破,包括跨学科领域的综合系统布局,加大生物数据、大数据智能设计等基础算法和模型的研发,推进生物育种和应用场景的深度结合与应用。

盖钧镒在《从大豆资源大国迈向大豆产能强国》的报告中指出,我国是大豆资源大国,如何充分利用这些资源,还有待挖掘。目前仍有许多难题没有得到解决,比如大豆的叶霉根腐病,现在还没有绝对的抗性基因,未来还需要加强攻关,集中力量进行科技创新。喻景权在《以大食物观为指引 高质量发展设施农业》的报告中指出,设施农业能够满足人民对美好生活的要求,以蔬菜为例,一般来说,每人每天要吃300—500克蔬菜。如果按每人每天摄入500克、全国人口14亿进行初步计算,全国每天需要消耗70万吨蔬菜。因此,我们要以大食物观为指引,高质量发展设施农业。陈坚在《生物制造与未来食品》的报告中指出,生物技术正在重塑世界,食品产业正在进入一个大时代,我们需要生物技术与食品产业全方位地交叉融合,以推动食品产业发展。食品制造面临很多新挑战,包括食品资源问题、提升食品加工效率问题、丰富营养与风味的问题等。应提高制造效率,对不符合低碳等相关要求的食品制造单元进行替代,重新构建加工流程。

.jpg)

在高端对话环节,中国农学会原副会长、中国农大原校长柯炳生,农业农村部南京农业机械化研究所原党委书记胡志超,中国农科院农业经济与发展研究所党委书记毛世平,中国农大经济管理学院教授武拉平,南京农业大学教授李春保和国投创益产业基金管理有限公司副总经理冯越从如何实现食物供给来源的多元化,从吃饱到营养、从营养到均衡、从均衡到健康的整体转变;科技创新如何助力“大食物观”理念落地;如何利用国内国际两个市场两种资源,提升我国的食物安全保障水平;“大食物观”背景下创投公司农业领域投资热点等角度和切口展开研讨,通过场景式多视角对话,为关键技术研发、应用场景拓展、投资融资等提出可借鉴的新思路、新对策。

论坛开幕式由中国农学会副会长、农业农村部科学技术司司长周云龙主持,院士报告由中国农学会副会长、中国农业科学院副院长梅旭荣主持,高端对话由农业农村部食物与营养发展研究所副所长王济民主持。